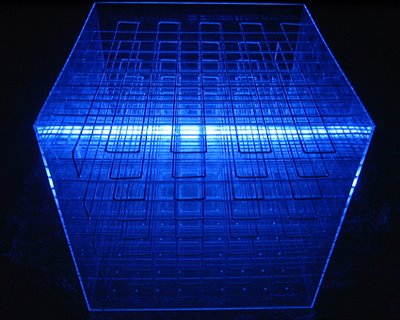

"一本の線が生む表現2"

素材:アクリル板、綿紐、青の蛍光灯

基礎意匠論の課題、「30×30×30の中に独自の立体造形を構成せよ」に先日取り組み、講評会を終えた。僕がこの授業の産卵でコンセプトにしたのは、「一本の線が生む表現」。

線から生まれる面や立体、そして空間性に着眼し、一本の線でどこまで意匠的アプローチができるかに取り組んでみた。まあそんなことはどうでもいい・・。

ポスト・ノイズミュージックの発するサイン波の鼓動を鼓膜に感じながら、連日連夜アクリル板に穴を開け、その穴に約60mの紐を通した。初めは2つの穴に紐を通すたびに、60m走を繰り返さなくてはいけない。こうして僕のひょろひょろの肉体は、わずか数日間でむきむきの筋肉組織の塊へと変貌していた。これでもう変質者に襲われる心配はなくなった。

やがて、気の遠くなるような作業の中、僕の意識はいつの間にかポプラ・ポマルにぶっ飛んでいた。そして、僕は自ずと悟りを開いた。今回産卵したこの表現は、以前から細胞の奥の方に燻っていた「イナビタブル・デザイン」を体現化したモデルだということである。

「イナビタブル・デザイン」の精神性は以下の3点に集約される。

1 全てが関連性を持ち、必然的な繋がりの中で調和を保っている。

2 足すことも、引くこともできない、そのぎりぎりの地点まで洗練されている。

3 ブラックボックスから解放されたアナログ的必然性がある。

この精神性を、自らの音楽(とりわけ磁気音楽、仏壇管音楽のフィールド)に生かし、研究を続けていくことにしようかな。ある地点での音の生成、或は再生、そしてアンサンブルの形成において、「イナビタブル・デザイン」が働いた時、音楽はそこで調和とカオスを同時に抱えつつ、巨大な輪(和)を回転させる。その回転が始まる究極の地点まで、物体の関係性を見極めることが今後の哲学むーにょだ。そして、このモデルをうまく消化した蒸気的サウンドの産卵に取り組むとするか!!と、僕の脳細胞は囁いた。

2 comments:

Amazing! Beautiful!

Thank you.

Today, I was working with my crazy friends at my home.

We were traying making the map where time was made visible with the computer software that is called "processing".

And!! we were able to complete the work just now.

So, I'm very happy. I can sleep tonight.

Post a Comment