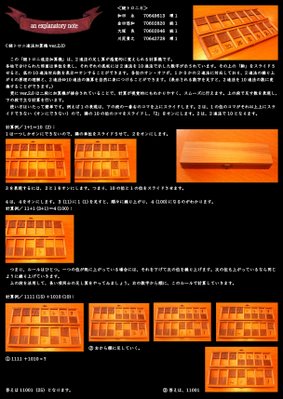

課題:電気を使わずアナログの素材のみで、二進法を子どもに教える計算機を制作する。

グループ名:謎トロニカ

二進法/二で一つ位が上がる。

1=1

2=10

3=11

4=100

5=101

6=110

7=111

8=1000

「今回の課題を通してー総括」

二進法の加算機を全てアナログで作るという今回の課題は、右脳と左脳のどちらをも回転させて取り組んだ課題となった。加算機と言うからには、実際に計算が可能な「機能性」を兼ね備えてなくてはいけない。更に電気の力を借りず、視覚的に二進法の原理・仕組みがわかる構造で、見た目の美しさという点にも考慮しなくてはいけない。数学的(論理的)な頭と、美術的(感覚的)な頭の両方を駆動させながら、仲間と共にこの課題に取り組んだ。

私達は初め、二進法というものを詳しく知らなかった。そこで、まずは二進法についての理解をグループで行い、共通の認識を得て基礎を固めた。十進数への変換方法や、二進数同士の加算方法などを復習し、そこにある原理や法則を見つけ出す事から作業を始めた。

その際に挙った特徴として、以下の6つがある。A:1と1が足されると、一方の1が消えて、もう一方の1が隣の位に上がる。B:1と1が足されると、1の位には入らないので、2つ入る10の位にいく。C:十進数への変換は、各位を2のx乗にする事で計算する。D:足し算は、二つの項を上下に並べて行う。E:二進数を右詰めで順に縦に並べていくと、あるパターンが浮かび上がる。F:オン・オフだけで自然数を表現している。

これらの「繰り上がり」や「二進数同士の計算」を、どういった形で視覚的に表現するのか、思考の迷宮への入り口が開いた。

次に考えた点は、相手が小学生という点だ。およそ中〜高学年を想定し、「危なくない、親しみやすい、玩具感覚で遊べる、わかりやすい、説明がくどくない、ルールが少ない」等の条件を話し合った。

初期に出た加算機の案は、磁石を用いたものだ。横一列に棒を立て、その間に1を表す立方体の木が入るようになっている。一つの位に二つ入れようとすると、木の両側に付いている磁石が反発し、入らない。だから、次の位に入れる。この時、今までの位にあった木は取り除く、というシステムだ。しかし、これは非常に不完全だった。何故取り除くのかということに関しては、全く必然性が欠けていた。

この加算機は、上の特徴のAにあたる。Aで計算を行うタイプは、他にも多くのアイディアを提案し合った。

蝋燭案では、火が灯っている状態が1、消えている状態を0とする。二つ重ねると下の蝋燭だけが消える。更に蝋燭には輪型の磁石が付いおり、反発するから上の蝋燭を次の位に繰り上げる。1+1が10だ。風船案は、風船の下に画鋲がついており、1+1で一方の風船が割れる。割れたら次の位にレベルアップ。しかし、これらは子どもには危ないという理由で却下になる。縦に小部屋、各部屋に引き出しをつけ、ビー玉で計算を行う方式や、ビー玉とシーソーを用いた案も出たが、構造的な問題で行き詰まってしまった。

今思い出すと、この時グループ内で話合った点が3つあった。1:縦に単位が並ぶのはわかりにくい。2:これで確かにつじつまは合うが、一つが消えて一つが進むという動きは、二進法を理解する上で少ししっくりこない。3:複雑化、巨大化するのではなく、もっとシンプルに、コンパクトにできないか。

Bの特徴でも考えた。2つしか入らない部屋、4つしか入らない部屋を作っていき、ビー玉で計算する。重さで傾くシーソーを使う案や、歯車を使う案も出た。歯車案は、筒状の計算機で、右端のダイアルを回転させることで計算していく。しかしこれらも話合いの結果、議論の余地ありという結論に至る。ここで出た意見は主に3つだ。1:ものが加速度的に増えていくのは機能的に美しくないのではないか。2:歯車式は、計算をする際に計算したい値まで最初から合わせる手間がある。3:ただし、二進数と十進数の関係はわかりやすい。

Eの特徴でも、二重の円盤を重ね、下だけを回転させ、上の円盤に空いた穴に、回した数に相当する二進数が白と黒で表示される構造を考えた。しかし決定的なものではなかった。

ここまで来て、行き詰まった私達は、自らの内部にはない未知なる刺激と快楽を求めて街へ繰り出す事にした。東急ハンズや日曜大工センターに足を運び、発想の種を求めて彷徨った。そこで目にした木工家具や木材が、このグループで最終的にプレゼンを行った加算機に繋がる事になる。

特徴Fは、オンとオフだけで数を表現する点に着眼している。仲間と議論を交わす中で、ある一つの案が浮かんだ。オンとオフだけで数が表現されている仕組みを、そっくりそのまま表現してみてはどうか?という案だ。「オン」の時は十進法に対応した数字が出てくるという構造を木材で作り、木を動かすだけで二進法と十進法を行き来でき、計算が行え、見た目も奇麗なものを作れるのではないか?この案をさっそく皆で話合い、図面を完成させた。すると、自分達が思った以上に簡潔に、二進法がそこに立ち表れた。これが、グルワの中で出たアイディアの中で、最も自分達の条件をクリアしているアイディアだった。

横に単位が並び、加速度的にものが増えることもなく、コンパクトである。形に必然的なデザインがあり、計算も自然で簡潔。機能性、触り心地、見た目も奇麗で、木材ということもあって子どもも馴染みやすいだろう。

こうして、僕らは爆音でバッハの無伴奏チェロを垂れ流しながら、夜を徹して木材を切り刻み、お茶を飲み、ヤスリで削り、月夜の下で踊り狂い、蝶番をつけ、ナグチャンパを焚いて瞑想し、ボンドで木を止め、生命の謎を語り合い、体内からプリン体を吐き出し、ヴェルヴェットアンダーグラウンドでトリップし、餃子を食べ、そして「謎トロ二進法加算機」を完成させた。

完成した計算機は、二進法を全体から眺めているような感覚を与えるものだった。試しにカチカチと動かすと、なんとそこからはこの世のものとは思えないほど躍動感に満ちた新しいサンバ(ニュー・サンバ)の鼓動が聞こえてきた。まあそんなことはどうでもいい・・。出来上がった計算機を手に、最終デモ大会に臨んだ。

デモ大会で初めて全チームの計算機を見て、正直圧倒された。自分たちが辿り着かなかった着想や工夫に満ちていて、「そのアイディアがあったのか!」「なるほど!」「そうすれば良かったのか!」「よく考えたな!」という驚きや発見が次から次に現れ、脳天を直撃された。と同時に、ある種の悔しさも感じた。

より多くの人の関心を惹いた計算機に共通して言える事は、ユニークさ、工夫の面白さ、必然性といった点だろう。子どもが楽しく理解できるユニークさや遊び感覚を兼ね備え、ルールが明快かつ必然的で、計算ができるというものが、とても魅力的だった。自分たちが求めていたシンプルさも消化され、更に自分達には欠けていた独自性が表現されていた。

(オーディエンスからの評価の高かったアイディアは、3つある。その中の一つに、ドーナッツと身体を使った加算機があった。これは、人間がドーナッツを持っている状態がオン、持っていない状態がオフとする。自分がドーナッツを持っていて、隣からドーナッツをもらう場合(1に1を足す時)、一つを食べて、一つを隣に渡す。1+1で10になる。これだけのルールで、人数さえいれば、全ての二進法同士の計算ができる。また、ハンドルを回すことで、玉が上に昇って行き、自動的に計算があうように工作したものもあった。)

ここから見える自分たちのグループの反省点としては、この遊び心をもっと工夫したかったという点である。アイディアを練る中で、他のグループにはないもので攻めよう、型に縛られないものを作ろうと取り組んだが、日常のモノやコトへの着眼点の深さや、発想力の豊かさで、一歩足りなかった。機能性、わかりやすさと共に、ユニークさ、革新性が大切であると強く感じた。そして、今後はその点にも着眼しながら、ものづくりに取り組んでいきたい。

今回の課題を通して、自らの中で深まった点は、着想からものづくりまでの一連のプロセスの中で、どの様に自分の独自性、発想、技術を引き出していくかという点である。

着想過程における工夫、それを実際に作る際に、現実の世界にアイディアをどう落とし込んでいくか、決められた範囲内でいかに自分達の創造性を引き出していくか。この総合的な工夫が、デザインを行う上でとても重要であるという事を、身をもって学ぶ事ができた。

これら一連の過程を通して、自分の中で変わったことは、身体と思考の相互作用から得る事のできる感覚的な技術だったように感じる。

そして、自分の中に普遍的に流れているのは、創造への探究心である。今後も私は表現を通して体内に溜まった毒素を吐き出しつつ、脱皮していきたい。今回のプロセスを通して私の心と体に刻み込まれたデザインプロセスを生かし、今後も創造的な活動を続けたい。

No comments:

Post a Comment